Auf den Spuren H.J. Psottas in Santiago de Chile

Dank eines Stipendiums des Berliner Senats und der Einladung des Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerillos befinde ich mich seit dem 1. Juli 2023 auf Recherchereise in Santiago de Chile. Aufstöbern möchte ich die Spuren, die Helmut J. Psotta in den 60er Jahren (1963—1967) hier bei seinem Universitätsengagement hinterließ. Dabei fällt natürlich auch die eine oder andere fotografische Stadtimpression ab. Und meiner Spur kann man jetzt sehr einfach auf Pixelfed folgen.

9. November: MIR ZENEN DO!

9. November bis 29. Dezember 2022

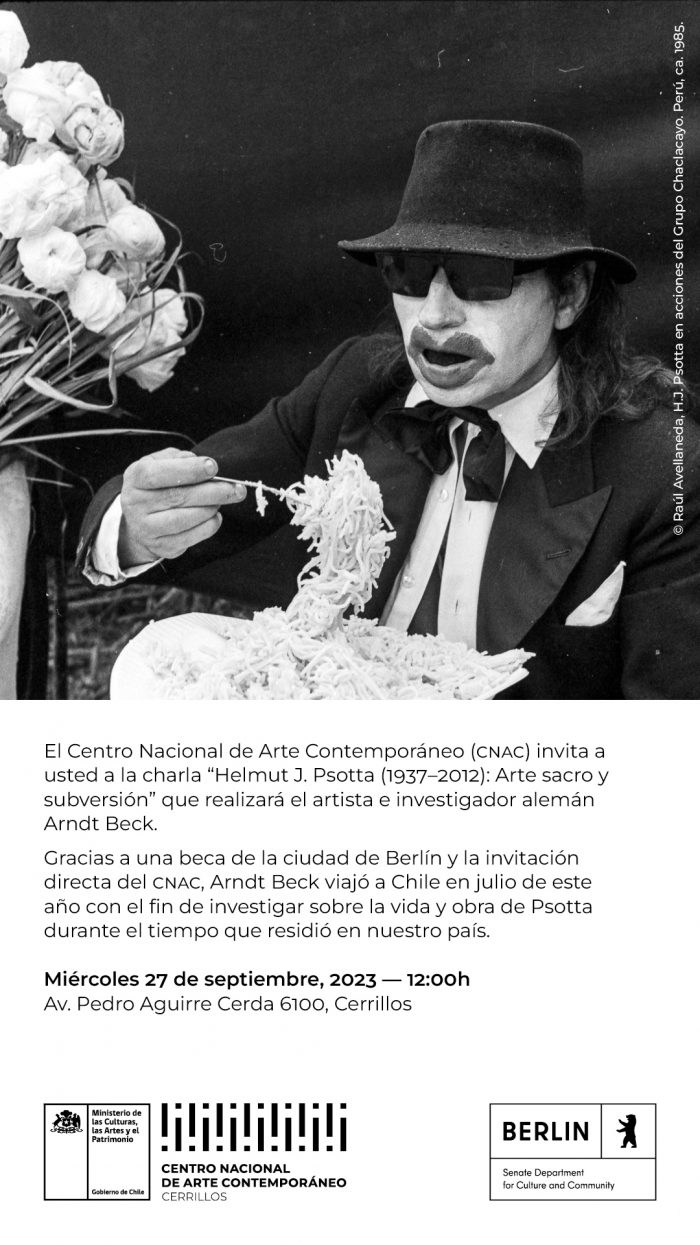

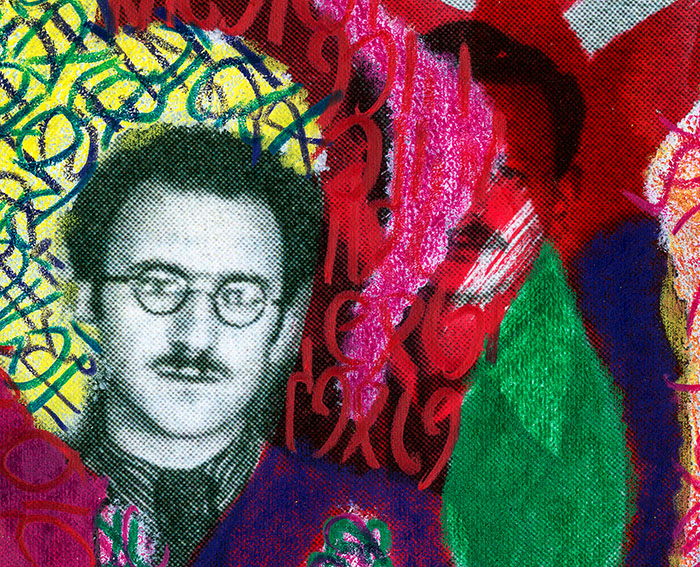

Von H.J. Psottas 85. Geburtstag bis zu seinem 10. Todestag zeigen wir Bilder aus sieben Jahrzehnten und entreißen Psotta dem Vergessen. Im Zentrum stehen seine _rosa paraphrasen, ein Zyklus, der als Teil der Collagenserie Pornografie 1978/79 begann, wenn Psotta erstmals mit der Reproduktion eines Kinderfotos seiner Mutter Rosa arbeitete. In verschiedenen Formen setzte sich die Auseinandersetzung mit diesem Foto fort und gipfelte in seine peruanischen Zeichnungenzyklen aus der Zeit mit der Grupo Chaclacayo (1982-88), wo er das Bild der Mutter mit dem der Heiligen Rosa von Lima verknüpfte und zum universellen Leidenssymbol stilisierte. Fast ein Jahrzehnt währte die Beschäftigung und allein dieser letzte Akt umfasst mehr als 100 A3-große Blätter… wir zeigen einige davon.

Andere Aspekte bietet der Zyklus Ode tsu der toyb. Anfang 2022 griff Arndt Beck noch einmal ein Thema des jiddischen Dichters Avrom Sutzkever auf, indem er das Foto der letzten nordamerikanischen Wandertaube Marta, die 1914 in Gefangenschaft starb, mit dem Langgedicht Sutzkevers verwob. Erweitert wird diese Ode mit früheren Werken Psottas und Fotografien Becks, die allesamt das Symbol der Taube thematisch umspielen.

Entdecken darf man in Psotta einen Künstler, der seiner Zeit Einzigartiges hinzuzufügen hat und voll unverbrauchter Schönheit von jener Seite lächelnd winkt, weil er es vorzog, unter dem Radar zu fliegen.

Eröffnung: 9. November 2022, 19 Uhr

Musik: Zhenja Oks

Hasselwerder Str. 22

12439 Berlin-Schöneweide

Öffnungszeiten: Mi 18-21 Uhr | Sa 16-19 Uhr | So 14-17 Uhr

bei allen Veranstaltungen und nach Vereinbarung:

mobe@movingpoets.org | +49 177 3154530

Nicht am 24./25. Dezember

***

Weitere Veranstaltungen in Kooperation mit yiddish.berlin:

22. November, 19 Uhr: Die Ukraine in den Werken von Scholem Aleichem mit Oleksandra Uralowa

01. Dezember, 19 Uhr: Yiddish and Ukraine — A View through the Translation mit Katerina Kuznetsova und Iryna Zrobok

08. Dezember, 20 Uhr: Queer Yiddish mit Jake Schneider

14. Dezember, 19 Uhr: New Yiddish Song mit Sveta Kundish & Patrick Farrell

29. Dezember, 20 Uhr: H.J. Psottas Yortsayt mit Arndt Beck

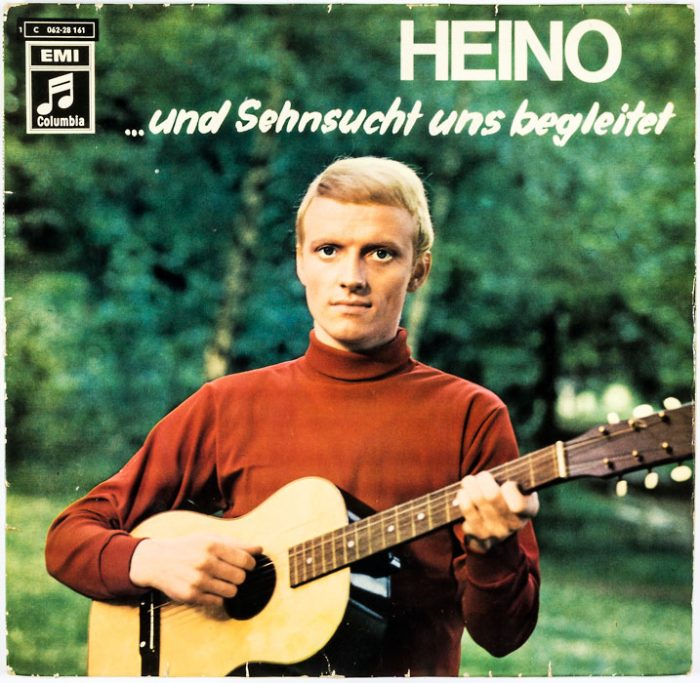

… UND SEHNSUCHT UNS BEGLEITET

Die nachfolgenden Blätter der Serie … UND SEHNSUCHT UNS BEGLEITET entstanden ab Dezember 2020. Der eigentliche Ursprung der Arbeit liegt aber im Jahr 1998, als ich auf Grundlage von Fotokopien des oben abgebildeten Plattencovers, welches den Sänger Heino ohne seine obligatorische Sonnenbrille, sozusagen demaskiert zeigt, Collagen fertigen wollte. Mir erschien das Bild, welches ich schon seit meiner Kindheit kannte, als geeignete Matrix für die Auseinandersetzung mit Männlichkeitsbildern und der faschistischen deutschen Geschichte. Mit ein paar Farben und wenig Bildmaterial, welches ich hauptsächlich aus Klaus Theweleits Männerphantasien kopiert hatte, machte ich mich ans Werk, brach aber bald ab und geriet auf Abwege. Die angefangene Arbeit wurde erst nach über 20 Jahren fortgesetzt.

Die wenigen Spuren erlaubten mir nun, einen Faden aufzunehmen, sie mit über die Jahre gesammeltem Material anzureichern und mit sehr viel leichterer Hand völlig anders zu formulieren, als ich es vor über 20 Jahren gekonnt hätte, ohne die ursprüngliche Idee verleugnen zu müssen. So sind es auch autobiografische Arbeiten.

Ab Blatt Nr. 19 nutzen sie auch Reste von Arbeiten Helmut J. Psottas. Ihm ist diese Veröffentlichung an seinem 84. Geburtstag gewidmet.

→ weiterlesen6. März 1946

***

6. März 1946:

Um halb acht abends ist der Flug von Berlin in Moskau gelandet.

[Ende der Tagebuchnotizen]

1. März

***

1. März:

Nürnberg — hinter uns. Gerade in Berlin angekommen. Wir warten auf gutes Wetter. Eventuell werden wir übermorgen nach Moskau fliegen. Von unserer Delegation sind nur fünf Mitglieder aufgetreten. Der Gelehrte Orbeli, der Bauer Jakov Grigor’ev, dessen Haus im Dorf Kuznecov (Oblast Pskov) von den Deutschen angezündet wurde, wobei seine ganze Familie, eine Frau, zwei Kinder und ein Neffe, verbrannte. Grigor’ev selbst kam es im letzten Moment in den Sinn, seinen verletzten 11-jährigen Sohn Lioska zu packen, mit ihm aus dem Fenster zu springen und zu fliehen. In dem angezündeten Haus, aus dem Grigor’ev mit seinem Sohn floh, verbrannten 17 Menschen.

Grigor’ev, ein einfacher russischer Bauer, Vorsitzender der Kolchose ›Proletarskij Trud‹ (Proletarische Arbeit), redete, wie man sagt, gut. Die Verteidiger hatten keine Nachfragen.

Als dritter trat Dr. Kivil’sa auf — er sprach über die Vernichtung der Kriegsgefangenen in Uman’, Zmerinka. Er verlor, wie man hört, kein überflüssiges Wort.

Der vierte war ich und der fünfte war der Leningrader Priester Lomakin.

Lomakin, dessen süßliche, salbungsvolle Ausdrucksweise nicht das geringste Vertrauen erweckt, erschien auf dem Prozess ausstaffiert im vollen Ornat: ein schwarzes, samtenes Priestergewand bis zu den Absätzen, hinten versehen mit glänzenden Knöpfen, und vorne auf der Brust zwei mit ›Brillanten‹ besetzte, große ›goldene‹ Kreuze, welche bei allen im Gerichtssaal Anwesenden die Augen blendeten. Ach ja, außerdem trug er noch einen funkelnagelneuen Orden ›Für die Verteidigung Leningrads‹.

Aber abgesehen von all seinem Blendwerk, von seinen zitternden Händen (die ganz absichtlich zitterten) und von seiner weinerlichen Stimme (die ganz absichtlich weinte), hinterließ sein ganzer Vortrag nicht den geringsten Eindruck. Seine Worte kamen aus der Kehle, nicht aus dem Herzen. Auch sein patriotisches ›Happy End‹, alle hätten wie ein Mann Leningrad verteidigt — war fehl am Platz.

Ich habe den Eindruck, das moralische Gewicht eines solchen Lomakin hat keinerlei Bedeutung. Von solchen Leuten ist alles zu erwarten. Dass er die Juden hasst, war leicht an seinen Ammenmärchen zu erkennen. So erzählte er uns beispielsweise, in Leningrad kämen jüdische Frauen zu ihm und flehten ihn an:

»Väterchen, nimm uns in den orthodoxen Glauben auf!«

»Warum tun sie das?«, frage ich ihn, als würde ich seinen Worten Glauben schenken. Und Lomakin antwortet: »Die Frauen bestehen darauf, sich vom jüdischen Glauben loszusagen, weil die Juden sich im Krieg als Feiglinge erwiesen haben.«

Auf Streichers Gehöft halten sich derzeit achtzig Juden auf, Überlebende aus den Todeslagern. Am Gebäude hängt eine blaue Fahne. Die Jugendlichen erhalten eine landwirtschaftliche Ausbildung und bereiten sich darauf vor, nach Palästina zu immigrieren.

Auf dem Fragebogen, den die Amerikaner den Juden zum Ausfüllen gaben, standen drei Fragen: 1. Möchten Sie in Deutschland bleiben? 2. Möchten Sie in Europa bleiben? 3. Wohin möchten Sie emigrieren? Auf die erste Frage haben alle mit ›nein‹ geantwortet. Auf die zweite — ebenfalls mit ›nein‹. Und auf die dritte lautete die Antwort: ›Entweder nach Erets Israel oder ins Krematorium.‹

27. Februar

***

Nürnberg. Vor dem Tribunal. 11:45 Uhr vormittags. Mittwoch, den 27. Februar 1946:

Gerade habe ich meine Zeugenaussage vor dem Nürnberger Tribunal beendet. Auf meinen Lippen glühen noch die Worte, die ich vor der ganzen Welt und den kommenden Generationen herausschrie. Ich bin zutiefst erschüttert. Es ist ohne Zweifel die eindringlichste Erfahrung meines bisherigen Lebens.

Ich habe (zusammen mit den Fragen des Vertreters der Anklage, Oberst Smirnov) 38 Minuten gesprochen.

Offenbar hat mir die Vorsehung das Russische direkt in den Mund gelegt. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob ich in dieser Sprache meine Gedanken und Gefühle würde ausdrücken können.

Es fällt mir schwer, meine Gefühle abzuwägen. Welches von ihnen ist stärker, das Gefühl der Trauer oder das Gefühl der Rache? Stärker als diese beiden, scheint mir, ist das aufstrahlende, mächtige Gefühl, dass unser Volk lebt, seine Henker überlebt hat — und keine noch so dunkle Macht imstande ist, es zu vernichten. Darin liegt etwas Jüdisch-schicksalhaftes: ein jiddischer Dichter — vielleicht der einzige Übriggebliebene aus den europäischen Ghettos — kommt nach Nürnberg, um die Rosenbergs und Franks zu richten. Und dadurch ebenfalls ihre noch übriggebliebenen ›Gesinnungsgenossen‹ in diversen Ländern!

Oberst Smirnov, der sowjetische Vertreter der Anklage, mein Vernehmer, hat noch zuvor mit mir über die große Verantwortung meines Auftritts vor Gericht gesprochen. »Sie sind der erste jüdische Zeuge«, sagte Smirnov, »sie müssen im Namen von Millionen Vernichteter sprechen. Sie müssen der Welt erzählen, wie der deutsche Faschismus ihre Brüder abgeschlachtet hat.«

Diese große Verantwortung füllte jeden Winkel meines Bewusstseins aus. In den zwei Nächten vor meinem Auftritt konnte ich kein Auge zutun. Vor mir sah ich meine Mutter, die nackt über ein schneebedecktes Feld lief — und das warme Blut, welches aus ihrem durchschossenen Herzen floss, begann über den Boden meines Zimmers zu rinnen und mich wie ein Ring zu umschließen.

Es wurde festgelegt, dass ich auf Russisch reden müsse (die vier offiziellen Sprachen bei Gericht sind: Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch). Ich beherrsche das Russische nicht so gut, dass ich in dieser Sprache jede Regung meiner Seele präzise wiedergeben könnte. Ich betete zum Gebieter der Sprache, er möge mir zur Hilfe kommen.

Als der Marshal (so nennt man den amerikanischen Militärangehörigen, der die Zeugen hereinführt) mich in den Gerichtssaal geleitete und ich rechts von mir, etwa drei Meter entfernt, den Käfig mit den Teufeln sah, fiel die Furcht von mir ab und ich spürte, dass ich hier ihr Ankläger und ich der Sieger bin.

Nachdem der Vorsitzende des Gerichts, Lord Lawrence, meinen Eid abgenommen hatte, begann der Vertreter der Anklage Smirnov mich zu befragen.

Zweimal leistete ich der Aufforderung des Marshals, mich hinzusetzen, wie es eigentlich üblich ist, keine Folge und sprach stehend, als sagte ich das Kaddisch für die Toten.

Ich habe nur über Vilna gesprochen. Über das, was ich selbst gesehen und erlebt habe.

Ich sprach über das deutsche System der Vernichtung, welches im Vorfeld genau geplant war. Ich berichtete von den Häschern, die für jeden ergriffenen Juden zehn Rubel vom Sonderkommando bekamen. Ich berichtete über das Massenpogrom in der Nowogródzka und davon, wie die Deutschen mich zwangen, nackt und mit einer Thorarolle in den Armen um ein Feuer zu tanzen. Ich berichtete davon, wie der Gelehrte Noyekh Prilutski, der ehemalige Vorsitzende der Vilnaer Gemeinde, Dr. Yankev Vigodski, der YIVO-Mitarbeiter Pinchas Kon und die jiddischen Künstler Moris Liampe, Khash und Kadish umgebracht wurden; ich berichtete davon, wie ich einen Pantoffel meiner erschossenen Mutter erkannte, und wie mein gerade geborener Sohn im Ghetto-Krankenhaus getötet wurde. Ich berichtete: Schweinberger hat während eines Pogroms im zweiten Ghetto seinen Hund erschossen und den Juden befohlen, den Hund zu begraben und an dem Grab zu weinen. Ja, sagte ich, wir haben dann tatsächlich geweint, dass der Hund unter der Erde liegt und nicht Schweinberger. Dabei zeigte ich auf die Bande der jetzt gefangenen und angeklagten Schweinbergers.

Die Korrespondenten haben sich diesen Satz merklich notiert — und alle Blicke fixierten die Verbrecher.

Zum Schluss las ich die ersten Zeilen eines Dokuments vor, das sich auf den Handel mit der Kleidung der ermordeten Juden bezog und das ich bei der Befreiung Vilnas im Büro des Gebietskommissars Hans Hingst gefunden hatte. Sie lauten:

»Wilna. Rohstoffzentrale. 3. November 1941. An Herrn Gebietskommissar in Wilna. Auf Ihren Befehl desinfiziert zu dieser Zeit unsere Anstalt die alten jüdischen Kleider aus Ponar und übergibt sie der Wilnaer Verwaltung.«

Auf Verlangen von Lord Lawrence habe ich das Dokument ein zweites Mal vorgelesen und es dem Gericht übergeben.Gerichtsmitarbeiter sowie Journalisten sagen mir, dass ich anschaulich, überzeugend und sicher geredet habe.

Streicher, von dessen ausländischem Vermögen ihm nur ein Streifen Kaugummi geblieben ist, den ihm die Amerikaner zuwarfen — keuchte wie ein grüner Frosch in meine Richtung. Frank nahm zeitweise seine dunkle Brille ab und musterte mich mit seinen blutunterlaufenen Augen, als würde er dabei denken: Wart nur, wart nur, dich kriege ich schon noch. Alfred Rosenberg, der Plünderer der jüdischen Kulturschätze, notierte nervös etwas in seinen Unterlagen; und Hitlers Stellvertreter, Kaltenbrunner, der, wie sein Verteidiger sagt, ›für humanitäre Verhältnisse in den Konzentrationslagern gekämpft hatte‹, beugte sich über die Balustrade, als wolle er seine Untergebenen dafür bestrafen, dass sie mich nicht in den Kalkofen geworfen hatten.

Der sowjetische Ankläger Lev Sejnin schüttelte mir die Hand und sagte, dass es sehr gut gewesen sei. Das gleiche sagte der Staatsanwalt Zorja. Starken Eindruck machte, dass ich das deutsche Dokument zu den jüdischen Kleidungsstücken aus Ponar vorlas; und dass das Tribunal das Dokument angenommen hat — sagten mir die Vertreter der Anklage Zorja und Raginskij — sei ein großer Erfolg. Es ist der erste Fall, dass ein Zeuge selbst ein Dokument vorlegte. Smirnov ist sehr zufrieden. »Auch Erenburg wird zufrieden sein«, sagte er mir.

26. Februar

***

26. Februar:

Den ganzen Tag im Gerichtsgebäude gewartet — aber nicht aufgetreten. Es war keine Zeit. Smirnov sagt, ich soll mich für morgen bereithalten.